漏電はなぜ起こる?危険性や兆候・必要な対応について詳しく解説

漏電はなぜ起こる?危険性や兆候・必要な対応について詳しく解説

電気は毎日の暮らしに欠かせませんが、正しく管理しなければ「漏電」の危険を招くことがあります。火災や感電など重大な事故の原因になりかねないため、仕組みや原因、見分け方や予防策を知っておきましょう。漏電を予防するための対策とともに解説します。

目次

漏電とは?

電気は本来、配線や電化製品の内部を通って、安全に流れるように設計されています。しかし、配線の劣化や電化製品の故障・環境要因などにより、電流が本来の経路から外れて漏れ出すことがあります。

これが「漏電」と呼ばれる現象で、火災や感電といった深刻なリスクに直結するため、早めに発見し適切に対応することが重要です。まずは、漏電が起こる仕組みを詳しく確認しておきましょう。

漏電が起こる仕組み

漏電とは、本来電線や電化製品の内部を流れるべき電気が、劣化や水分の影響などで外へ漏れ出してしまう現象です。

電流は抵抗の少ない経路を選んで流れる性質を持っており、配線や機器に損傷が生じると、絶縁が破れて電流が金属部分や湿気を帯びた場所に流れてしまいます。その結果、電気が本来の回路を外れ、地面や人体を通じて逃げてしまうおそれがあります。

特に水分は電気を通しやすく、住宅の水回りや湿気の多い環境では注意が必要です。電気が人体や建物に流れると感電や火災につながるため、その仕組みを理解しておくことが安全対策の基本です。

漏電による主なリスク

漏電が発生すると、まず火災のリスクが高まります。漏れた電気が可燃物に接触したり、配線が過熱したりすることで、発火の原因になるので注意しましょう。実際に、電気火災の原因の一つとして漏電が挙げられています。

また、漏電している機器や配線に触れることで、電流が人体を通り重篤な事故につながる可能性もあります。微弱な電流でも筋肉の硬直や転倒を引き起こし、大きな電流なら生命に関わる事故になりかねません。

加えて、漏電は本来必要のない電力が消費されるため、気づかずに放置すると経済的な損失も大きくなります。こういったリスクを避けるには、漏電の早期発見と適切な対応が必要です。

漏電が発生する主な原因

漏電は突然起こるものではなく、多くの場合は設備の劣化や環境の悪化などが積み重なって発生します。

住宅や設備の築年数が古い場合は特に注意が必要で、配線の老朽化や電化製品の故障に加えて、施工時の不具合や環境的な問題も重なりやすくなるので注意が必要です。漏電が発生する代表的な原因を確認しておきましょう。

配線や電気機器の劣化

電気配線や機器は経年劣化により絶縁性能が低下します。特に築年数の古い建物では、配線の被覆材が硬化してひび割れを起こしたり、接続部分が腐食したりすることで漏電が発生しやすくなります。

また、長期間使用した電化製品の場合、内部のコンデンサーや配線が劣化し、絶縁不良を起こすケースも少なくありません。エアコンや冷蔵庫などの大型の電化製品は特に注意が必要で、モーターやコンプレッサー部分の劣化により漏電することがあります。

さらに、屋外に設置された電気設備は、紫外線や温度変化の影響を受けやすく、劣化が進行しやすい環境にあるので注意しましょう。定期的な点検と適切な時期での交換が必要です。

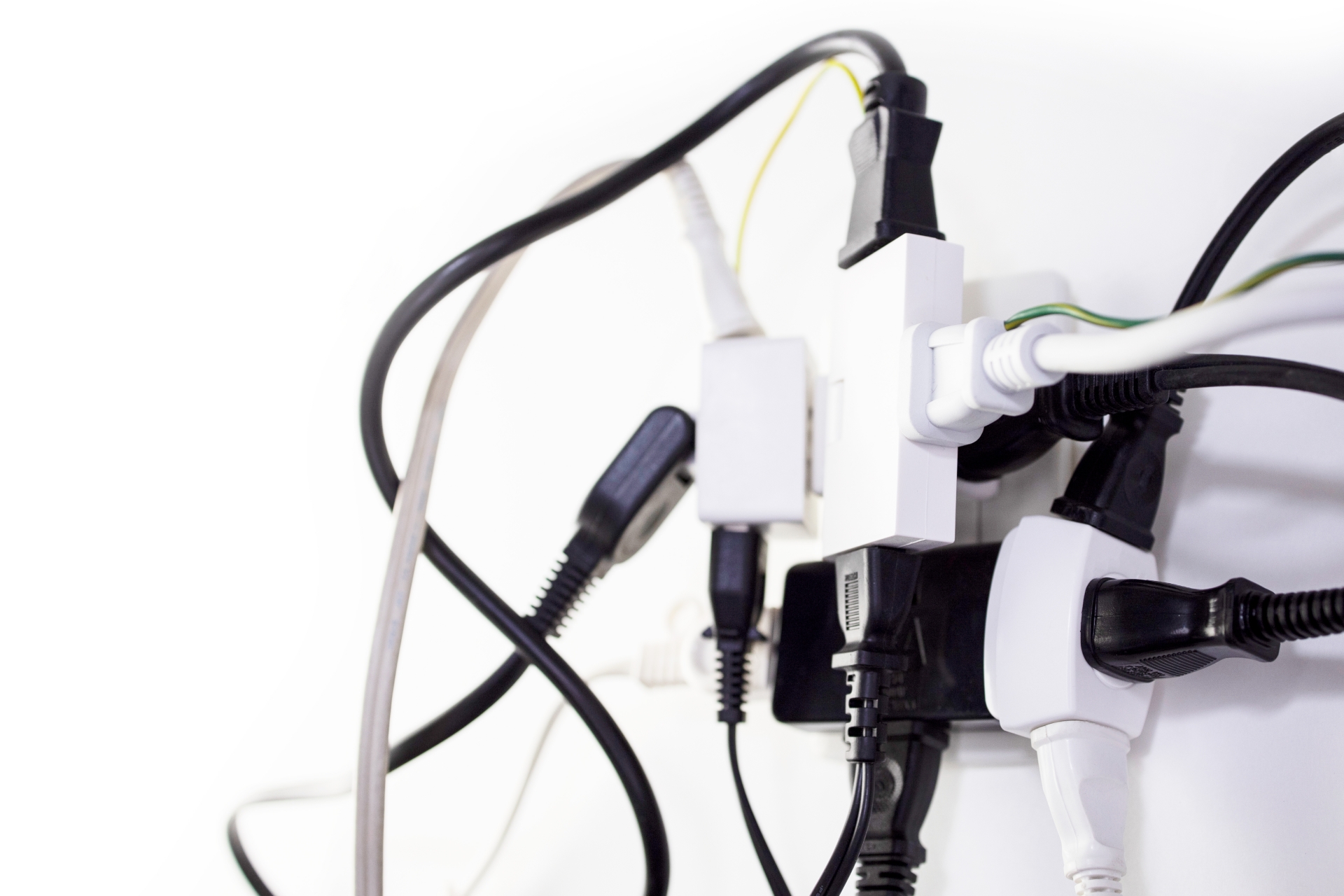

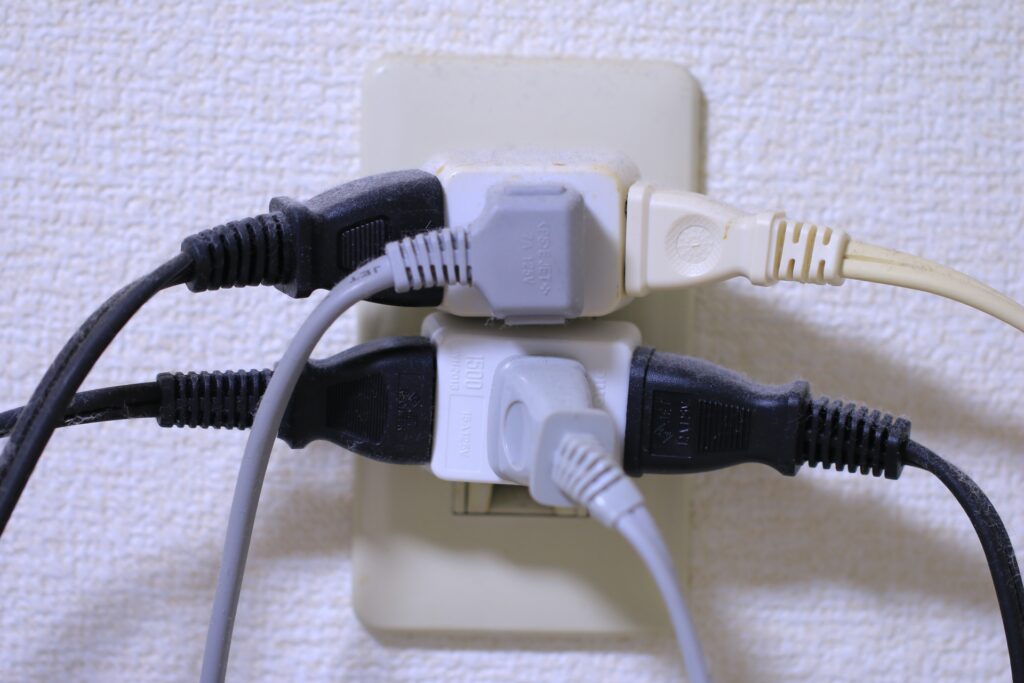

電化製品やコンセントのトラブル

日常的に使用する電化製品やコンセント周りでも、漏電が発生する可能性があります。電源コードが踏まれたり、家具に挟まれたりして損傷すると、内部の導線が露出して漏電の原因になりかねません。

また、故障した電化製品や、ほこりがたまったコンセントから漏電が発生することもあります。特に、プラグ周りのほこりに湿気が加わると「トラッキング現象」が起き、火花や発火を伴う危険があるため、日常的な清掃と点検が欠かせません。

一方、水回りで使用する電化製品でも、わずかな水分の侵入で漏電のリスクが高まるため、使用場所や取り扱いには特別な注意が必要です。

施工不良や不適切な使用環境

電気工事の施工不良も、漏電の大きな原因の一つです。配線の接続が不完全だったり、適切な絶縁処理が行われていなかったりすると、工事直後から漏電のリスクを抱えることになります。

また、容量を超える電化製品の使用や、水気の多い環境での不適切な機器の使用も、漏電の引き金になる可能性があるので注意しましょう。

特に浴室や洗面所・キッチンなどの水回りでは、防水性能の不十分な機器を使用したり、適切な防護措置を講じなかったりすることで漏電が発生しやすくなります。

水分や湿気による影響も

電気を使用するにあたり、水分や湿気は特に注意すべき要素です。水分は電気を通しやすいため、台所や浴室、屋外のコンセントなど、湿気の多い場所では漏電が発生しやすくなります。

また、通常は絶縁体として機能する材料も、湿気を含むことで導電性を持ち、漏電の経路になるおそれがあります。梅雨や結露が生じる環境ではとりわけリスクが高まるため、電気設備を濡れやすい場所に設置する際には、十分に注意が必要です。

地下室や床下・天井裏など、普段目につかない場所での水分の蓄積は発見が遅れがちなので、定期的に配線周りをチェックするようにしましょう。

漏電が疑われるサインは?

漏電は目に見えにくい現象ですが、いくつかの兆候に注目することで発見しやすくなります。以下のように、電気代の異常な上昇や、頻繁にブレーカーが落ちるといった現象は代表的なサインです。

また、感電のような体感的異常や、焦げ臭いにおい・異音といった感覚的な変化も、重要な手がかりです。

電気代が急に上がった場合

生活スタイルが変わらないのに、突然電気代が大幅に増えた場合、漏電により無駄な電力の消費が発生している可能性があります。漏電では本来必要のない経路に電気が流れるため、電気の使用量が増えていなくても、電気代の増加を招きます。

特に、大型の電化製品をほとんど稼働させていないのに、高額な電気代が続くときは要注意です。不自然に電気代の負担が増えているときは、電気の使用状況に加えて、漏電の有無もきちんと確認することが大切です。

ブレーカーが頻繁に落ちる場合

ブレーカーが落ちること自体は、電気回路や電化製品を守るための正常な働きです。しかし短期間に繰り返し作動する場合は、過電流だけでなく漏電が起きている可能性があります。

特に漏電ブレーカーが作動して電源が落ちる場合には、回路内で電気が異常に流れているサインです。これを放置すると、安全装置が働かなくなったときに、火災や感電といった重大な事故を招きかねません。

もし頻繁にブレーカーが落ちる状況が続くときは、電化製品を使い続けるのは避けて、速やかに専門業者に点検を依頼しましょう。

感電や異臭・異音の発生

コンセントや電化製品に触れたときに軽いしびれを感じたり、焦げたようなにおいが漂ったりするのは、大変危険な兆候です。微弱な痺れでも体を通る電流がある証拠であり、さらに強まれば生命を脅かす事故につながりかねません。

焦げ臭やジリジリとした異音は、電流が異常な箇所を通過して発熱している可能性を示します。放置すると漏電火災や機器の破損といった深刻な結果を招くおそれがあるため、ただちに使用を中止して、原因を確認しましょう。

原因がわからない場合には、すぐに専門業者に対応を依頼することが大切です。

漏電を調査・確認する方法

漏電が疑われる場合、まず確認したいのはブレーカーの挙動です。一度すべてのスイッチを切って、漏電ブレーカーを戻してから、回路ごとに順番に通電してみましょう。どの配線や機器に異常があるのかを絞り込めます。

問題になっている回路がわかれば、そこから接続されている電化製品や、設備に原因があるか確認できます。漏電遮断器が設置されている場合は、テストボタンで動作を点検してみましょう。ただし、自己判断には限界があり、特に配線や屋内設備に原因がある場合は危険を伴います。

素人がむやみに配線を外したり、電源を入れたりすることは感電や火災の危険を高めるため、電気工事士などの専門業者に調査を依頼しましょう。安全な状態で点検を受けることが大切です。

漏電を予防するには?必要な対策

漏電の予防には、設備の適切な維持管理と使用環境の改善、正しい使用方法の徹底が求められます。以下の対策を組み合わせることで、漏電のリスクを大幅に減らすことが大切です。

配線や電化製品の交換・メンテナンス

古い配線や電化製品は、定期的な点検と適切な時期に交換が必要です。電気配線の耐用年数は一般的に15〜20年程度、電化製品は機種や使用環境によりますが10年程度が目安とされています。

配線では被覆材のひび割れや変色、接続部の緩みや腐食がないかを定期的に確認し、異常が見つかった場合は速やかに交換しましょう。

電化製品では電源コードの損傷、プラグの変形、本体の異常発熱などに注意を払う必要があります。また、分電盤やコンセントも定期的に点検し、異常がないか確認しましょう。

湿気や水気・水漏れを避ける

水分は漏電の原因となるため、湿気や水気・水漏れを徹底して避けることも大切です。配線や電気機器周辺の防水対策を強化し、定期的に漏水の有無を確認しましょう。浴室や洗面所では適切な換気を行い、湿度の蓄積を防ぎます。

また、雨漏りが発生した場合は電気系統への影響を最優先に考えて、濡れた箇所の電気機器は使用を停止し、完全に乾燥するまで待ちます。

洗濯機や食器洗い機などの給排水設備では、ホースの接続部やパッキンの劣化による水漏れにも注意を払い、定期的な点検を怠らないことが大事です。

漏電遮断器・アース接続の整備

漏電遮断器は漏電を検知して、自動的に電気を遮断する重要な安全装置です。月に一度はテストボタンを押して正常に作動するかを確認し、異常がある場合は速やかに電気工事業者へ相談しましょう。

また、アース接続は漏電時に電気を安全に大地に逃がす役割を果たすため、接続部の腐食や断線がないか定期的に点検します。

特に、湿気の多い場所や屋外に設置された機器では、アース線の劣化が進みやすいため注意が必要です。新築時や電気工事の際には、現在の安全基準に適合した漏電遮断器を設置し、適切な容量と感度を持つ機器を選択することが重要です。

電気設備や電源コードの取り扱いに注意

日常的な電気機器の使い方も漏電の予防に寄与します。電源コードは踏んだり引っ張ったりせず、曲げる際も急激な角度を避けて緩やかにカーブさせます。コンセントからプラグを抜く際は、コード部分を持たずに、必ずプラグ本体を持って真っ直ぐに引き抜くようにしましょう。

また、延長コードや電源タップは定格容量を守って使用し、複数の高消費電力機器を同時に接続しないように注意が必要です。

加えて、長期間使用しない機器はプラグを抜いて保管し、ほこりの蓄積を防ぐために、定期的に清掃するようにしましょう。こういった日常の使い方に気を配ることが、最も基本的かつ効果的な漏電予防です。

正しい知識と日常的な点検で漏電を防ぐ

漏電は適切な知識と対策により、十分に防げる現象です。配線や電化製品の経年劣化・水分の侵入などが主な原因となりますが、これらは日常的な注意と定期的な点検により、早期の発見・対処が可能です。

電気料金の異常な上昇やブレーカーの頻繁な作動、感電や異臭などのサインを見逃さず、疑いのある場合は、迷わず専門家に相談しましょう。

加えて、漏電遮断器やアース接続・正しい電気機器の取り扱いなど、予防策を継続的に実施することで、安全な電気環境を維持することが大切です。

-

エネワンでんき編集部

-

エネワンでんき編集部は、電気代の見直しや節約の工夫、電力会社の選び方など、暮らしに役立つエネルギー情報をわかりやすく丁寧に発信し、日々の生活に寄り添う情報をお届けします。

【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル

【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル