固定費と変動費の違いは?分類方法や分析・削減のポイントを解説

固定費と変動費の違いは?分類方法や分析・削減のポイントを解説

事業運営はもちろん、家計管理でも支出を「固定費」と「変動費」に分けて把握することが重要です。両者の違いや分類方法、固定費・変動費のそれぞれを削減するためのポイントについて、ここで理解しておきましょう。費用の分析に使える指標も紹介します。

目次

固定費と変動費の違いとは?

事業分析や家計管理などにおいて、固定費と変動費の把握は非常に重要です。これらは性質が異なるため、区別して考えることで、効果的に費用を管理できるようになります。まずは固定費と変動費、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

【固定費】一定期間で必ず発生する費用

固定費は売上や生産量などに関係なく、一定期間に決まって発生する費用です。例えば、オフィスの賃料や従業員の給与、設備の維持費などが該当します。これらの費用は、短期的には事業活動の規模にかかわらず、ほぼ一定の金額が発生するのが特徴です。

一般のご家庭の場合は、毎月支払う家賃や定額制の通信費などが固定費にあたります。収入の変動に関係なく支払いが発生するため、家計を圧迫しやすい要因となります。毎月の経済的な負担を抑えるためには、適宜固定費を見直すことが大切です。

【変動費】売上や使用量によって変動する費用

変動費は企業の場合、売上や生産量などに応じて増減する費用を指します。仕入れ原価や販売手数料に加えて、使用量に応じた光熱費などがあります。

例えば、製造業なら製品を多く作れば作るほど、原材料費や作業にかかるコストが増えるため、変動費も上昇します。逆に活動量が少なければ、変動するコストを抑えられるのが特徴です。

一方、家計管理における変動費も、月ごとに負担が変わりやすい支出を指し、食費や日用品の購入にかかる費用などが挙げられます。企業と同様に電気代やガス代など、光熱費の従量料金に当たる部分も変動費の代表例です。

固定費と変動費を分ける理由

ビジネスシーンにおいて、固定費と変動費を分けて把握しておけば、収支の透明性が高まり、利益の予測や損益分岐点の把握などがしやすくなります。経営判断の精度も向上するでしょう。

また、ご家庭の家計管理の場面でも、削減すべき費用の特定や、予算管理の効率化に役立ちます。収入が急に減少したとき、どの費用を見直すべきか判断しやすくなるでしょう。固定費は長期契約が多く、すぐに削減するのが難しい一方で、変動費は消費行動を見直しにより、すぐに調整が可能です。

さらに、結婚や出産などのライフイベントに備えた貯蓄計画を立てる際にも、将来的に発生する固定費の増減を考えることで、より現実的なライフプランニングにつながります。

固定費と変動費の分類方法

固定費と変動費を正確に分類することが、財務分析の第一歩です。ビジネスシーンでは、主に勘定科目による基本的な分類と、より精緻な分析のための回帰分析を用いた方法が活用されています。それぞれ簡単にみていきましょう。

勘定科目による分類

勘定科目による分類は、費用の性質に基づいて、固定費と変動費を区分する代表的な方法です。基本的には会計帳簿や試算表に記載された各費目を確認し、それが売上や稼働量に応じて変動するか否かで判断が可能です。

例えば「地代家賃」や「保険料」などは、利用量に関係なく毎月定額で支払うため、固定費とみなせます。一方、「仕入高」や「外注費」のように、生産や販売活動の増減と連動する費用は、変動費に該当します。

勘定科目による分類法は、会計処理と整合を取りやすく、初期段階での費用分析におすすめです。ただし同じ勘定科目でも、内容によっては、固定費と変動費が混在することもあるため、細目の確認・判断が必要です。

回帰分析を使った方法

より精緻な固定費と変動費の分類には、統計的手法である回帰分析を用いる方法が有効です。この方法では、過去の支出データと活動量や使用量の関係を分析し、固定費と変動費を算出します。

例えば、複数月分の売上と費用データを基に、総費用を縦軸とし、売上を横軸として散布図を作成しましょう。さらに回帰直線を引くことで、傾きが変動費率で、切片が固定費に当たると推定できます。

回帰分析を使った方法の強みは、目視では判断が難しい費用でも、実績データに基づいて客観的に分類できる点です。経営分析や予算計画の精度を高めたい場面では、こういった定量的なアプローチがおすすめです。

固定費と変動費を削減するには?

固定費と変動費を削減するには、それぞれ異なるアプローチが必要です。両者の特性を理解し、効果的に削減することで、毎月の経済的な負担を軽減できます。それぞれの費用特性に応じた削減のポイントをみていきましょう。

固定費を抑えるポイント

ビジネスシーンでもご家庭でも、固定費は毎月定額で発生するため、削減できれば長期的に大きな効果をもたらします。しかし一度契約すると、容易に変えられないケースが少なくありません。固定費を削減するには、契約内容の見直しや代替手段の検討が必要です。

不要な契約や家賃の見直しに加えて、電気・ガスの契約プランを見直して、基本料金を抑える工夫が求められます。まずは、不要な契約やサービスがないかチェックしましょう。

特に、サブスクリプション型のサービスなどは、ほとんど使っていないにもかかわらず、長期にわたり契約しているケースが多くあります。また、光熱費は電力会社の切り替えや省エネ設備の導入などで、継続的なコストの削減効果が期待できます。

変動費を抑えるポイント

変動費は、日常の消費行動や活動によって変わるため、家計においても見直しやすい費用です。例えば、食費は毎月の生活費の中でも大きな割合を占めていますが、外食の頻度を減らしたり、まとめ買いをしたりすれば、比較的容易に抑えられます。

また上記のように、電気やガス・水道の従量料金に当たる部分も変動費に含まれ、季節や生活スタイルによって大きく変わるのが特徴です。照明をLEDに切り替えたり、エアコンの設定温度を見直したりといった小さな工夫の積み重ねが、支出の削減につながります。

一方、企業の場合は、原材料や商品の仕入れ条件などの見直しが有効です。例えば、発注ロットの見直しにより単価を引き下げることで、毎月変動するコストを抑えられます。さらに生産工程や業務フローの効率化なども、間接的に変動費の削減につながるでしょう。

固定費と変動費の分析に使える指標

固定費と変動費の構造を理解し、適切に分析することは、経営判断の精度を高める上で重要なポイントです。ここでは、特にビジネスシーンにおいて、固定費・変動費の分析に使える指標をいくつか紹介します。

限界利益率

限界利益率とは、売上から変動費を差し引いた「限界利益」が、売上に対してどの程度の割合を占めているかを示す指標です。基本的に限界利益率が高いほど、事業が安定しやすい傾向にあります。

例えば、限界利益率が40%であれば、売上100万円に対して、40万円が固定費や利益に充当できる計算になります。これにより、現在の売上でどれだけの固定費をカバーできているか、利益をどの程度確保できているかなどの判断が可能です。

販売価格の設定や原価管理にも直結するため、事業のコスト構造を見直す上で、欠かせない指標といえるでしょう。

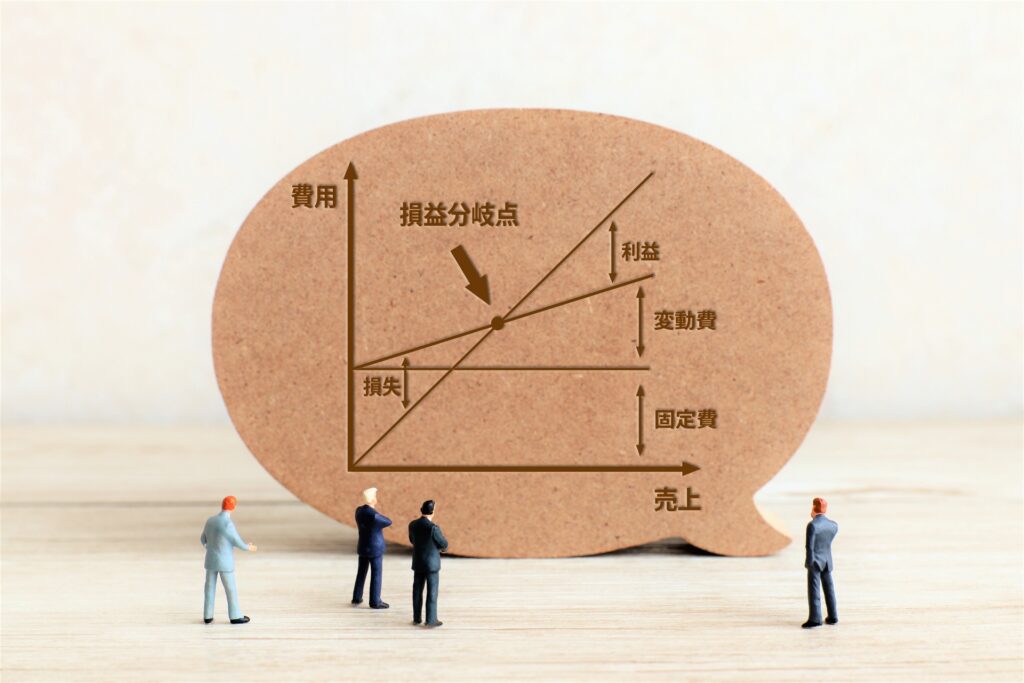

損益分岐点

損益分岐点とは、売上と費用が一致し、利益がゼロになる売上高を指します。このポイントを超えると利益が発生し、下回ると赤字になります。事業の収益構造を分析し、安定した経営を続けるための重要な指標の1つです。

固定費を限界利益率で割れば計算が可能で、例えば固定費が300万円、限界利益率が40%の場合、損益分岐点となる売上は750万円になります。つまり750万円を超えた売上で、初めて利益が生まれるわけです。将来の売上目標を設定したり、事業の採算性を検討したりする際の目安になります。

安全余裕率

安全余裕率は、現在の売上高が損益分岐点をどれだけ上回っているかを、比率で表したものです。例えば、実際の売上が1,000万円で損益分岐点が800万円の場合、安全余裕率は20%となります。

企業の収益の安定性を測るのに用いられる指標であり、安全余裕率が高いほど、売上が多少減少しても赤字になりにくい状態といえます。逆にこの指標が低いと、売上が少し落ちただけでも経営が不安定になりやすいため、構造的な改善が必要です。

家計管理における固定費の見直し方

最後に家計管理において、固定費を見直す際のポイントもみていきましょう。固定費は毎月確実に発生する費用であるため、正しく見直せば長期的に経済的な負担を軽くできます。

住居費(家賃)の節約方法

住居費は、家計の中でも特に大きな割合を占める固定費であり、節約の効果も大きくなります。一般的に家賃は、手取りの20~30%程度に抑えるのがよいとされており、高すぎる家賃は家計の大きな負担になりかねないので注意が必要です。

これから引越しをするならば、希望する条件や予算のバランスを見直し、駅からの距離や築年数、設備のグレードといった項目の優先順位を整理することで、必要以上に高い家賃を避けることが大事です。

また賃貸住宅に住んでいる場合、家賃交渉や契約更新時に条件を見直すことで、毎月の負担を抑えられる可能性もあります。更新のタイミングで現在の家賃が相場よりも高いと感じた場合、近隣物件を比較し、管理会社と条件交渉を検討してみましょう。持ち家の場合は、住宅ローンの借り換えも有効です。

通信費の節約方法

スマホやインターネット回線にかかる通信費も、家計における代表的な固定費の一つです。スマホの場合、大手キャリアの契約から格安SIMへ変更することで、月々の支出を半分以下に抑えられる可能性もあるので、検討してみましょう。

また、インターネット回線は契約内容と実際の使用状況を比較し、不必要なオプションサービスを解約することで、コストの削減につながります。単身世帯や外出が多いライフスタイルならば、モバイルWi-Fiやスマホのテザリング機能で十分なケースもあるでしょう。固定回線を解約してモバイル通信に一本化することで、通信費全体を削減できる可能性もあります。

水道光熱費の節約方法

電気・ガス・水道といった光熱費も、使い方や契約内容によっては、差が出やすい固定費です。電気料金は契約アンペア数や使用時間帯によって単価が異なる場合も多いため、ご家庭の使用パターンに合わせた料金プランを選ぶのが、節約の基本になります。

また、ガスに関しては、都市ガスとプロパンガスでは料金が異なるので、可能であれば都市ガスの地域を選ぶことも長期的には有利です。水道代も洗濯の仕方やお風呂の使い方などを工夫し、できるだけ水道の使用量を減らすことが重要です。

さらに、契約する事業者を乗り換えることで、毎月の負担を軽減できるケースもあります。特に、電気やガスは契約内容を見直すだけで、使い方を変えずに料金を安くできる場合もあります。この機会に一度見直してみましょう。

固定費を削減して毎月の負担を軽減しよう

固定費は毎月必ず発生する支出であるため、適切な管理は事業運営においても、家計管理の面でも非常に重要です。短期的には削減が難しい面があるものの、一度見直すことで継続的な効果が得られます。

特に家計の経済負担を軽減するには、変動費よりもまず、固定費に目を向けるのが効果的です。契約するサービスの見直しや、ライフスタイルに応じたプランへの変更を検討してみましょう。毎月の支出を見える化し、継続的に見直しを図ることが大切です。

-

エネワンでんき編集部

-

エネワンでんき編集部は、電気代の見直しや節約の工夫、電力会社の選び方など、暮らしに役立つエネルギー情報をわかりやすく丁寧に発信し、日々の生活に寄り添う情報をお届けします。

【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル

【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル