ガス警報器に設置義務はある?対象となる場所や作動後の対応など

ガス警報器に設置義務はある?対象となる場所や作動後の対応など

ガス警報器は、ガス漏れによる事故を防ぐ重要な設備です。しかし、すべての住宅や施設に設置義務があるとは限りません。ガス警報器の種類や設置が必要な場所、作動時の対応について解説します。万が一の対処法も含めて、きちんと理解しておきましょう。

目次

ガス警報器の役割と種類

ガス警報器は、目に見えないガス漏れを素早く察知し、警報音や音声で知らせる重要な保安機器です。まずは、ガス警報器の役割や種類・有効期限など、基本的なところを押さえておきましょう。

ガス警報器の役割

ガス警報器は、ご家庭や事業所で発生する可能性のあるガス漏れを早期に検知し、ガス爆発や火災などの事故を未然に防ぐための重要な装置です。ガスが漏れると、引火による重大な事故につながるリスクがありますが、ガス警報器が作動することで異常の発生をいち早く察知でき、安全の確保につながります。

人間の鼻では感知できない微量なガスも、警報器が確実に検知し、警報を発するため、ご家庭でも安全のために設置を検討してみるとよいでしょう。詳しくは後述しますが、設置が義務付けられている場所もあります。

ガス警報器の種類

ガス警報器は検知するガスの種類によって、大きく分けて「都市ガス用」と「LPガス(プロパンガス)用」があります。

都市ガス(主成分はメタン)は空気より軽く、天井付近に溜まりやすいため、警報器は天井付近に取り付けます。一方、LPガスは空気より重く、床付近に溜まりやすいため、警報器は床付近に取り付けるのが一般的です。床から30cm程度の低い位置に設置し、ガス漏れを素早く検知します。

それぞれの警報器には適切な設置場所があり、間違った位置に取り付けると、本来の性能を発揮できないので注意しましょう。

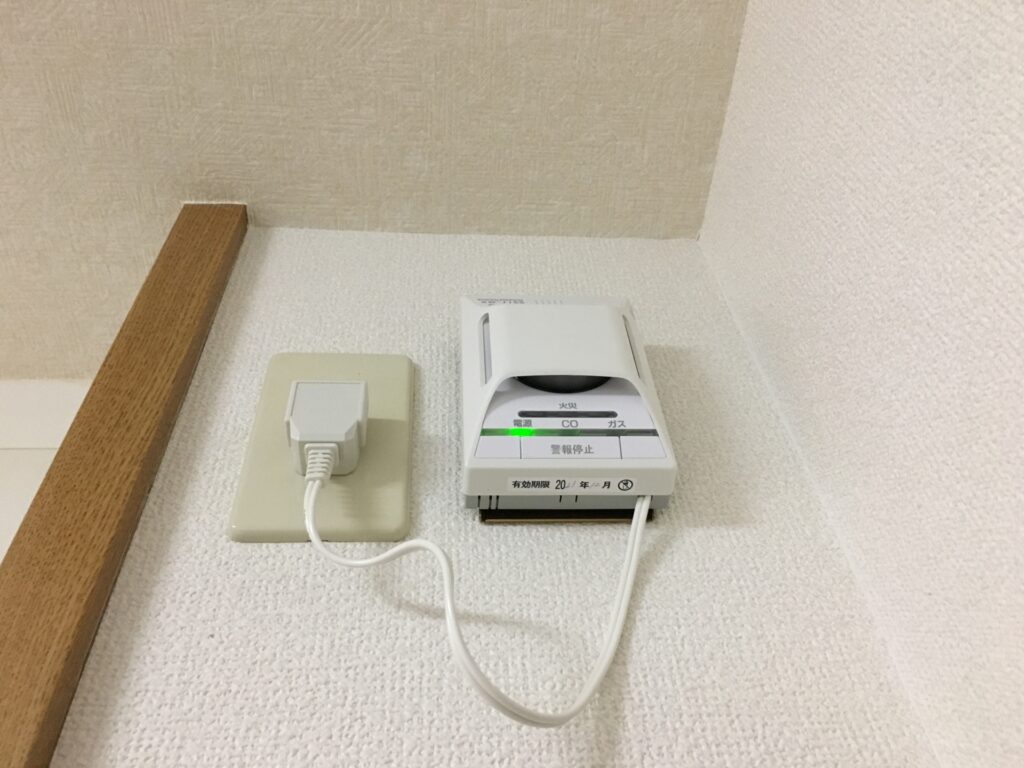

ガス警報器の有効期限

ガス警報器の有効期限は一般的に5年とされています。本体に貼付されている交換表示ラベルに有効期限が記載されているため、きちんと確認しておきましょう。

有効期限はセンサー部分の経年劣化により、検知性能が低下することを考慮したもので、期限が切れた警報器は正常に作動しない可能性があるため期限が来たら、必ず交換しなければいけません。交換の際には、最新の安全基準を満たした製品を選ぶようにしましょう。

ガス警報器の設置は義務?

ガス警報器の設置義務は、建物の用途や使用するガスの種類によって異なります。戸建て住宅と集合住宅、それぞれの設置義務について、正しく理解しておきましょう。

戸建て住宅の設置義務について

戸建て住宅の場合は、基本的にガス警報器の設置義務はありません。設置義務があるのは、住宅用の火災警報器です。ガス警報器は、設置しなくても罰則を受けることはありませんが、たとえ法的な義務はなくても、安全のために設置が推奨されています。

一方、特定地下街や地下室に該当する建物では、ガス警報器を設置しなければならない場所もあります。個別住宅の地下室は基本的には対象外ですが、地下室は換気が不十分になりやすく、ガスも滞留しやすい場所です。ガスを使用するならば、設置を検討するのがよいでしょう。

集合住宅の設置義務について

集合住宅でLPガスを使用している場合、3戸以上の集合住宅には設置義務があります。ただし室内に一切のガス燃焼機器がないご家庭や、ネジ接続のガス機器で、燃焼器に安全装置が組み込まれているものを使用する場合などは、設置義務がありません。

例えば、IHクッキングヒーターを使用している場合や、屋外に給湯器が設置されている場合は、3戸以上の集合住宅でもガス警報器の設置義務はありません。

一方、都市ガスの場合は原則として、集合住宅でもガス警報器の設置義務はないとされています。ガス会社から勧められたとしても断ることは可能ですが、安全面を考えれば設置を検討するのがよいでしょう。

義務がなければ設置は不要?

法的な設置義務がない場合でも、安全のために戸建て・アパート・マンションを問わず、ガス警報器の設置を推奨します。ガス漏れによる事故は、一度発生すると重大な被害につながる可能性が高く、とりわけ就寝中や外出中の漏れは気付きにくいため危険です。

また、高齢者や幼い子どもがいる家庭では、ガスの元栓を締め忘れるリスクが高まります。警報器の設置コストは、事故防止という観点からみれば、決して高額ではありません。多くのガス事業者や消防機関も、自主的な設置を推奨しています。

具体的な設置場所は?

ガス警報器は、基本的に燃焼機器のある場所に取り付けます。上記のように、都市ガス用の警報器は燃焼機器のある部屋の天井付近に設置し、LPガス用の警報器は、床付近に設置するのが一般的です。

ただし、具体的な取り付け位置は機器によって異なるため、自分で付ける場合は取扱説明書をよく確認しておきましょう。なお、警報器は水がかかる場所や換気扇の真下、カーテンで覆われる場所などは避ける必要があります。設置場所がわからない場合は、ガス会社に相談しましょう。

ガス警報器の入手方法

ガス警報器は、以下のようにガス会社で購入できるほか、家電量販店やホームセンターでも入手可能です。設置場所や予算に応じて、購入かレンタルかを選べるため、検討してみましょう。

ガス会社から購入する

ガス警報器は、契約しているガス会社を通じて購入できます。ガス会社が提供する警報器は、設置や定期点検のサポートが充実しているため、安心して利用できるのがメリットです。

ガスの種類や使用環境に応じた最適な機種の選定から、正しい設置位置の提案・定期的な点検まで、一貫したサービスを受けられます。また多くのガス会社では、有効期限が切れる前に案内を送付し、交換時期を知らせてくれるケースも多いので、交換のし忘れも防げます。

家電量販店やホームセンター・ECサイトで購入する

家電量販店やホームセンター、ECサイトでもガス警報器の入手が可能です。価格の比較検討が容易で、より経済的な選択ができる可能性があります。また最新機種やメーカー比較なども自由にできるため、ご家庭のニーズに合った製品を選びやすいのもメリットです。

ただし、自分で設置しなければならないため、取り付け位置や方法を十分に理解しておく必要があります。設置の際には必ず取扱説明書を読んでおき、疑問点がある場合はメーカーのサポートセンターなどで確認しましょう。

また有効期限の管理も自己責任となるため、購入時期や交換時期はきちんと記録し、忘れずに交換することが大事です。

警報器のレンタル(リース契約)も可能

ガス会社の中にはガス警報器のレンタル(リース契約)を行っている事業者もあります。レンタルは初期費用を抑えられる上に、定期的なメンテナンスや期限切れ時の交換も含まれているため、管理に手間がかからないのがメリットです。

月額料金は数百円程度で、有効期限切れの心配なく使用できます。特に、賃貸住宅の所有者や管理会社にとっては、複数の物件の警報器を一括管理できる点で便利です。

また、最新機種への更新も容易で、技術の進歩に応じてアップグレードできます。ただし、長期間使用する場合は、購入よりも総額で高くなる可能性があるため、使用する期間を考慮して借りるべきかどうか検討しましょう。

ガス警報器が作動したらどうする?

ガス警報器が作動したら、冷静かつ迅速に対応する必要があります。以下のように火気の使用を避け、窓や扉を開けて素早く換気を行いましょう。

火気は使用厳禁

ガス警報器が作動した際には、絶対に火気を使用しないことが大切です。室内にある燃焼機器を使わないのはもちろん、ライターなども使用厳禁です。すでに点火している機器がある場合は、速やかに消火しましょう。

また、電気のスイッチを操作すると火花が発生し、発火の恐れがあるため、使用しないようにしましょう。もしガスの臭いが屋外からする場合は、窓や戸を閉めて、それ以上ガスが室内に入らないようにしましょう。

※出典:ガス漏れ警報器の設置をおすすめします (中部近畿産業保安監督部近畿支部)

換気をしてガスの元栓を閉める

ガス警報器が鳴ったら、速やかに窓やドアを開けて十分な換気をして、ガスの元栓を閉めることが大事です。複数の換気口をつくることで、効率的に漏れたガスを外部に排出できます。換気口を確保したら、ガスの元栓を確実に閉めましょう。

また、警報音が止まっても、一定時間は換気を続けることが重要です。ガス臭が残っている場合や原因が特定できない場合などは、ガス会社に連絡して点検を依頼しましょう。

深夜や休日でも、24時間対応可能なガス会社の緊急連絡先は、あらかじめ電話番号をメモしておくことが重要です。家族全員が認識できるように、冷蔵庫など、目につきやすい場所に貼っておくとよいでしょう。

ガス警報器の扱い方を知っておこう

ガス警報器は、住宅の種類や使用しているガスによって設置義務が異なりますが、たとえ義務がない場合でも、安全のため、設置を検討することが重要です。特に、高齢者や子どもがいるご家庭では、万が一の事故を防ぐために警報器の設置が推奨されます。

また、ガス警報器は定期的な点検と交換が必要な機器です。有効期限を過ぎた警報器は正常に作動しない可能性があるため、製品のラベルや説明書を確認し、適切な時期に新しいものに交換しましょう。

さらに、警報器が作動した際の対処方法を、事前に家族と共有しておくことが重要です。警報器が鳴ったら窓やドアを開け、換気を行い、ガスの元栓を閉め、火気の使用を避ける必要があります。緊急時に備え、ガス会社の連絡先も確認しておきましょう。基本的な対策を理解しておけば、いざという場面でも冷静に行動できます。

-

エネワンでんき編集部

-

エネワンでんき編集部は、電気代の見直しや節約の工夫、電力会社の選び方など、暮らしに役立つエネルギー情報をわかりやすく丁寧に発信し、日々の生活に寄り添う情報をお届けします。

【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル

【暮らしのハテナ】エネワンチャンネル